Gerald Hanninger aus Essling hat Schritt für Schritt den Weg des eingeleiteten Wassers verfolgt, welches das Mühlwasser und die Obere Lobau am Leben erhält. Hier seine Dokumentation:

Seit Anfang März führt die Stadt Wien der Oberen Lobau wieder aus der Neuen Donau Wasser zu. Eine gute Gelegenheit, um seinen Weg bis hinunter in die Lobau näher zu beleuchten.

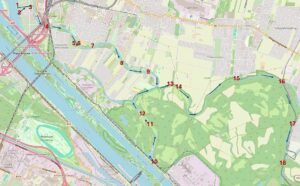

Zum besseren Verständnis habe ich auf einer Landkarte die Dotationsstrecke mit Pfeilen und die Örtlichkeiten der Fotos mit Zahlen markiert.

Die Fotos stammen vom 22. März 2025.

Die Geschichte der Wasserzufuhr beginnt 1992 als eine Rohrleitung von der Neuen Donau in die Alte Donau in Betrieb genommen und dann von der Alten Donau her versuchsweise das Mühlwasser mit 280 Litern pro Sekunde bewässert wird.

Das geschieht über den Hebergraben, der eine Verbindung zwischen der Unteren Alten Donau und dem Oberen Mühlwasser bildet.

Bild 1 zeigt die 1959 ursprünglich als Ausleitbauwerk für Hochwasser errichtete Schleuse an der Uferpromenade der Alten Donau.

Nach den ersten Zufluss-Versuchen stellt sich heraus, dass die Wasserqualität der Alten Donau leider biologisch nicht einwandfrei genug ist, um damit das Mühlwasser zu speisen.

Als Konsequenz wird 1994 am Grund der Alten Donau eine direkte Rohrverbindung zwischen Neuer Donau und Mühlwasser angelegt.

Diese Rohrverbindung mündet östlich des alten Ausleitbauwerks, ebenfalls an der Uferpromenade, in den zweiten Arm des Hebergrabens (Bild 2).

Beide Wasserläufe vereinigen sich kurz vor der Industriestraße. Seit 1994 wird das Mühlwasser demnach überwiegend mit Wasser aus der Neuen Donau gespeist. Ein kleiner Rest rinnt von der Alten Donau zu, deren Wasserqualität mittlerweile wesentlich besser ist.

Laut dem aktuellen wasserrechtlichen Bescheid dürfen in das Mühlwasser von Anfang März bis Ende Oktober maximal 500 Liter pro Sekunde eingeleitet werden.

Bild 3 zeigt die Mündung des Hebergrabens in das Obere Mühlwasser.

Bis zur Saltenstraße stellt nun das Mühlwasser den Weg des zugeführten Wassers dar.

Die Grenze zwischen Oberem und Unterem Mühlwasser liegt bei der Ostbahnquerung (Bild 4).

Danach kommt viel freies Wasser bis zum Düker (Unterquerung) bei der Kanalstraße, unter der der Leopoldauer Sammelkanal verläuft. Früher war dort eine Stahlbetonbrücke. Beim Neubau des Kanals in den 1980er-Jahren wurde an ihrer Stelle ein schmaler Düker errichtet – und Hunderte Quadratmeter Mühlwasser wurden einfach zugeschüttet.

Nach der Kanalstraße folgt das Strandbad Stadlau und anschließend die Brücke beim Lobelienweg (Bild 5).

In meiner Kindheit ist das Wasser noch mehrmals pro Jahr über die etwa ein Meter hohen Betonbarrieren geflossen.

Heute zeigen die dort wachsenden Bäume das traurige Ausmaß der Verlandung (Bild 6).

Nun folgt ein verschilfter Abschnitt.

Danach wieder offenes Wasser bis zur Brücke beim Binsenweg (Bild 7).

Im Anschluss daran taucht nach einer erfreulich offenen Wasserfläche erneut eine bedrückende Verlandungszone auf, in der das Mühlwasser zu einem seichten und schmalen Rinnsal wird.

Hinterher erreicht das Wasser aus der Neuen Donau die Straßenbrücke beim Biberhaufenweg (Bild 8).

Es folgt erneut eine relativ große, offene Wasserfläche, die sich bis zur Straßenbrücke bei der Asperner Lobaugasse zieht (Bild 9).

Danach schwenkt der Wasserlauf nach Süden und gleich wieder nach Osten.

Hier mündet nun die Verlängerung von Tischwasser und Alter Naufahrt in das Mühlwasser – und hier trifft seit 2023 der erste Dotationsweg aus Richtung der Alten Donau mit einem zweiten Dotationsweg aus Richtung der Panozzalacke zusammen. An deren Steilufer zum Hubnertusdamm kann nun über ein aus der Neuen Donau führendes Rohr der Oberen Lobau zusätzlich Wasser zugeführt werden.

Es hat etwa 1,5 Meter Durchmesser und wurde von der Neuen Donau unter der Raffineriestraße und dem Eisenbahngleis hindurch zum östlichen Ende der Panozzalacke verlegt (Bild 10).

Laut Wasserrechtlichem Bescheid dürften hier bis zu 1.500 Liter Wasser pro Sekunde eingespeist werden, ein Wert, der noch nie erreicht wurde – und auch in Zukunft wahrscheinlich nie erreicht werden kann.

Mit dem hier einfließenden Wasser erfolgt jedenfalls eine Dynamisierung der Altarme Panozzalacke, Fasangartenarm (Bild 11), Seeschlachtgraben und Tischwasser.

Jeder der den Josefsteg (Bild 12) kennt, weiß, wie stark die Verlandung in diesem Bereich bereits fortgeschritten ist.

Die Gegend um den Josefsteg ist total verschilft und von illegalen Pfaden durchzogen. Im ehemaligen Gewässer wachsen Bäume.

Laut wasserrechtlichem Bescheid dürfen beide Dotationwege zusammen maximal 1.500 Liter Wasser pro Sekunde einspeisen.

Im letzten Teil des Mühlwassers, wo die Dotationswege zusammenführen, könnten also theoretisch bedeutende Wasservolumina ankommen.

Das ist aber aus mehreren Gründen leider nicht der Fall: Laut Stadt Wien führt ein zu hoher Wasserstand zu einer Handvoll vernässter Keller. Wo diese betroffenen Häuser liegen, ist gewissermaßen ein gut gehütetes Geheimnis.

Die Stadt nahm das jedenfalls zum Anlass, die Dotierung jahrelang so zu reduzieren, dass kaum zusätzliches Wasser die Lobau erreicht hat. Das Problem wurde im Winter 2020/21 teilweise gelöst, indem eine Hochstelle im Oberleitner Wasser gleich nach der Saltenstraße auf einer Strecke von fünfhundert Metern sanft abgebaggert worden ist.

Das nächste Problem ist die Betriebsordnung für die Dotation. Hier wurden vor Jahrzehnten für das eingespeiste Wasser Grenzwerte für Phosphor und Chlorophyll a definiert, um die Obere Lobau vor möglichen Eutrophierungstendenzen (Überfrachtung mit Nährstoffen) zu bewahren. Folglich wird nach jedem „schmutzigen“ Hochwasser in der Neuen Donau die Dotation abgedreht, bis die Parameter wieder passen. 2024 führte das dazu, dass von Juni bis Ende August nicht dotiert werden konnte.

Dazu kommt, dass der Zustrom von der Neuen Donau nur über natürliches Gefälle geschieht – es gibt bei den Einleitungsbauwerken keine Pumpen. Bei niedrigem Wasserstand der Donau kann daher auch nichts eingeleitet werden.

Zurück zum Dotationsverlauf:

Mittlerweile sind wir am Ende des Mühlwassers bei der Saltenstraße angekommen.

Im Zuge der Errichtung der Dotation Panozzalacke wurde auch hier ein Wehr gebaut, um den Durchfluss regeln zu können (Bild 13).

Nach der Brücke Saltenstraße, am Eingang des Nationalparks, heißt das Gerinne traditionell Oberleitner Wasser.

Gleich zu Beginn des Oberleitner Wassers – nebenbei erwähnt das einzige niemals massiv ausgebaggerte Gewässer der gesamten Obern Lobau – liegt die vorher erwähnte, leicht abgesenkte Fließstrecke (Bild 14).

Das Oberleitner Wasser mäandriert an der nördlichen Grenze des Nationalparks etwa drei Kilometer lang bis zur Esslinger Furt (Bild 15).

Wie am Foto zu erkennen ist, war die Furt am 22. März 2025 noch nicht sichtbar durchströmt, was für eine damals eher sparsame Wasserzuleitung spricht.

Auf halber Strecke zwischen Saltenstraße und Esslinger Furt wurde am Oberleitner Wasser ein kleines Pumpwerk errichtet. Hier wird Wasser für den „Hausgraben“ ausgeleitet.

Bei der Esslinger Furt ändert der Wasserlauf erneut den Namen und heißt nun Großenzersdorfer Arm (Fischereirevier „Mühlwasser Lobau).

Es folgt eine offene Wasserstrecke, die nur einmal kurz verlandet ist und bis zur Stadler Furt (Bild 16) reicht, welche bei den Anrainern als „Elferl“ bekannt ist.

Ab hier verläuft am östlichen Ufer des Großenzersdorfer Arms die Landesgrenze zwischen Wien und Niederösterreich.

Folgt man dem Wasserlauf, passiert man die „Egerer Brückln“ und etwas später die markante Kasernenbrücke (Bild 17).

Hier wird das Gewässer – Vorsicht Sarkasmus – sehr naturnah durch ein Blechrohr geleitet.

Es folgt eine letzte offene Wasserfläche, die parallel zur Groß-Enzersdorfer Lobaustraße verläuft.

Der Groß-Enzersdorfer Arm – und somit die Obere Lobau – endet beim sogenannten Staudigl-Damm (Bild 18).

Ab hier heißt der Wasserlauf Eberschüttwasser und gehört schon zur Unteren Lobau. Weiter darf das Wasser nicht fließen. Sobald der hölzerne Staudigl-Damm überflutet wird, muss die Wassereinleitung abgedreht werden.

Die Einspeisung von Wasser aus der Neuen Donau hat die Situation der Oberen Lobau deutlich verbessert – retten wird sie diese nicht.

Eigentlich ist die Obere Lobau auch gar nicht zu retten, weil die für eine Auen-Landschaft so wichtige Wasserdynamik, sprich Überschwemmungen, fehlen und nie wieder kommen werden.

Um aber zumindest den Status quo halbwegs zu erhalten und irgendwann auch die Untere Lobau mit zusätzlichem Wasser zu versorgen, müsste deutlich und ganzjährig mehr Wasser eingeleitet werden.

Wir kämpfen dafür.